| |

Pectobacterium carotovorum (Jones, 1901) Waldee, 1945

Пектобактериум каротоворум |

Систематическое положение (Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Species):

Царство – бактерии, Bacteria. Тип – протеобактерии, Proteobacteria. Класс – гаммапротеобактерии, Gammaproteobacteria. Порядок – Enterobacteriales. Семейство – энтеробактерии, Enterobacteriaceae. Вид – пектобактериум каротоворум, Pectobacterium carotovorum.

Пектобактериум каротоворум, Pectobacterium carotovorum – возбудитель бактериальной водянки (БВ) древесных растений. Диагностические признаки бактериальной водянки древесных растений на лиственных (A-G) и на хвойных (H-M) породах (Фото авторов очерка Черпаков и. др. 2017-2018 гг.).

(A)Многолетняя трещина ствола с потёками. Хроническая форма БВ – бук восточный, Кавказский биосферный заповедник.

(B)Патологическое ядро БВ звёздчатой формы на торцевом срезе ствола – бук восточный, Кавказский биосферный заповедник.

(C)Трещина ствола с потёками бактериального экссудата – ясень маньчжурский, Приморский край.

(D)Внутреннее развитие патологического ядра БВ в стволе ильмовых пород без участия голландской болезни вязов. Выход газов патологического ядра по радиальным лучам и формирование трещины – берест листоватый (карагач) Западный Кавказ.

(E)Вскрытый волдырь БВ под берестой, мацерированые луб и камбий с бактериальным потёком – берёза бородавчатая, Западный Кавказ.

(F)Мацерация с размочаливанием древесных волокон под воздействием пектолитических ферментов – осина, Западный Кавказ.

(G)Патологическое ядро БВ в стволе с переходом в корневую систему и развитием мокрой гнили с мацерацией ксилемных тканей – берёза бородавчатая, Украина, Черниговская область.

(H-M)Радиальные разрывы стволов хвойных пород в результате выработки газов возбудителем БВ:

(H)Пихта белокорая, Приморский край.

(I)Пихта сибирская, Томская область.

(J)Пихта Нордманна (кавказская), Западный Кавказ.

(K)Ель аянская, Приморский край, плато Нахтахэ.

(L)Пихта сибирская, Южное Прибайкалье

(M)Кедр сибирский, южное Прибайкалье

Русское и английское названия. Пектобактериум каротоворум Wetwood

Синонимы. Erwinia carotovora (Jones, 1901) Holland, 1923; Erwinia multivora Scz.- Parf.,1963, бактериальная водянка древесных растений (БВ), бактериальный мокрый рак; мокрый сосудистый бактериоз; Wetwood (мокрая древесина); Slime flux (слизевый поток); Alcoholic flux (спиртовой поток).

Нативный ареал.Неизвестен. Вначале на хвойных и лиственных породах была описана патология, связанная с мокрой древесиной и трещинами стволов. Первое упоминание мокрой древесины и трещин относится к 1923 г. В 1934 г. в Европе описывается патология «wetwood» безотносительно к бактериозу (Lagerberg, 1934; Ward, 1980). В 1945 г. Картер устанавливает бактериальную природу «wetwood» на вязах в Англии (Carter, 1945). В 1938 г. А.Л. Щербин-Парфененко на Кубани описывает мокрое патологическое ядро бактериальной природы на ильмовых, поражённых голландской болезнью и впервые приводит фотографию БВ (Щербин-Парфененко, 1938). В 1963 г. он описал новый бактериоз на многих видах хвойных и лиственных пород и дал ему название – «бактериальная водянка» (БВ) в связи со специфичностью патологического процесса, симптоматики и его возбудителя (Erwinia multivora) (Шербин-Парфененко, 1963). В 1945 г. Уолди выделил мацерирующие бактерии, обладающие выраженной пектолитической активностью, из рода Erwinia в род Pectobacterium, что стало видо- и родоспецифичным признаком этих патогенов.

Современный ареал (мировой и конкретнее в России). В настоящее время патоген распространён в умеренных и тропических зонах по всему миру. Современное распространение БВ в Северной Евразии: Великобоитания и от Восточной Европы до Японии. Охватывает Литву, Белоруссию, Украину, европейскую часть России, Кавказ и южнее до Ирана, Южный Урал, юг Западной Сибири, в т.ч. Алтай, юг Средней Сибири, Приморский край, Казахстан, Кыргызстан.

Зоны распространения бактериальной водянки древесных растений в России, ближнем и дальнем зарубежье в Евразии.

© Проект РНФ, № 16-14-10323 (Рук. В.Г. Петросян), ИПЭЭ РАН

Пути(коридоры) и векторы (способы) интродукции. В 60–70-х гг. прошлого века БВ фиксируется на многих хвойных и лиственных породах в США и Европе, СССР, в 1995 г. – в Японии на пихте сахалинской, дубе монгольском (Sano, 1995). В 2017 г. БВ выявлена на ильмовых в Иране (Alizadeh, 2017). Как возбудитель мягких гнилей сельскохозяйственных растений, патоген Bacillus carotovorus (Erwinia carotovora) известен с 1901 г. и до 1936 г. был выявлен в США, Европе, Дальнем Востоке, Восточной Африке в т. ч. Маскаренских островах. Основным фактором распространения выступает хозяйственная деятельность человека (Черпаков, 2017а). Непонимание и незнание особенностей бактериальных патологий приводит к тому, что в лесном хозяйстве тиражируется зараженный посевной и посадочный материал. Все виды рубок главного пользования, рубок ухода, ухода за лесными культурами и лесополосами, в особенности обрезка, заготовка семян, черенков, отбор плюсовых деревьев, способствуют распространению и клонированию заражённого материала. Все виды подсочки леса, около деревьев кедра при заготовке шишки, маркировка троп и др. создают ворота инфекции для БВ. В связи с поражением корневых систем, посадка на пень, мульчирование почвы опилками, хранение заражённой древесины на верхних и нижних складах, порубочные остатки и пни формируют резервуары инфекции.

В естественном состоянии бактерии распространяются воздушно-капельным путём с атмосферной влагой, почвенными водами, животными переносчиками и человеком. В растения бактерии попадают через механические повреждения, естественные отверстия – чечевички, устьица, гидатоды, при опылении, передаются через семена в онтогенезе. Распространению и внедрению патогена способствуют высокая влажность и температуры 27–30°C. Бактерия – возбудитель БВ, вовлечена в глобальные биосферные циклы круговорота веществ в органическом мире. Климатические изменения, связанные с потеплением климата, способствуют продвижению патогена в более высокие широты вместе с растениями-хозяевами.

Важным фактором биологической вредоносности патогена является способность передавать инфекцию потомству в онтогенезе через семена. Конечным итогом ошибочных подходов и действий становится гибель древесных растений.

Местообитание. Все части и органы растущих древесных растений: корни, кора, камбий, древесина работающих годичных колец в т.ч. сосудистая и паренхиматозная часть, мертвая древесина заболонной и ядровой части ядровых, спелодревесных и заболонных пород, ветви, побеги в т.ч. неодревесневшие, почки, цветы, завязи, плоды, шишки, орехи, желуди, семена, листья, пыльца. Почва, поверхностные и почвенные воды, атмосферная капельно-жидкая влага, снег атмосферно-воздушный и выпавший. Растительные остатки: пни, остатки корней срубленных деревьев, порубочные остатки на лесосеках, круглые сортименты деловой древесины, брус, доска, обапол, опилки в особенности из древесины мокрого патологического ядра БВ. Многолетние и однолетние растения поражаемых сельхозкультур их плоды, семена и остатки растений.

Особенности биологии. Очевидно, что регионы области распространения отражают не более, чем места исследований и выявления БВ. Возбудитель – бактерия космополит, полифаг, сапрофит, факультативный паразит, аэроб, факультативный анаэроб, что позволяет виду присутствовать повсеместно в разных средах и географических районах. Концентрация активного инфекционного начала связана с кругом поражаемых растений-хозяев, а соответственно с их географическим распространением. Наиболее показательным индикаторным древесным растением являются представители рода Ulmus, которые практически везде резервируют возбудителя.

Бактериальная водянка – системный, сосудисто-паренхиматозный бактериоз, поражает все органы, ткани и части растения. Возбудитель БВ – неспороносная, грамотрицательная энтеробактерия в своём развитии имеющая несколько характерных видо- и родоспецифичных биохимических свойств по которым резко отличается от других близких видов. Биохимическая специфичность опосредованно проявляется в характерной для БВ симптоматике и вредоносности. Бактерия активно сбраживает большинство углеводных сред с образованием кислоты и газа, вырабатывает арсенал протеолитических, пектолитических и целлюлолитических ферментов, обусловливающих важнейшие факторы патогенности – высокую агрессивность и полифагию. Пектолитические ферменты возбудителя – пектиназа, протопектиназа, пектатлиаза, пектин-метилэстераза разрушают срединную пластинку, целлюлолитические – амилаза, целлюлаза, зиланаза, полигалактураназа разрушают клеточную стенку, вследствие чего происходит обводнение тканей. В органах и тканях древесных растений образуется водослой и промасленность из содержимого клеток, водных растворов сосудистой системы и слизи из склеивающих веществ срединной пластинки (Черпаков, 2015). В стволе формируется мокрое патологическое ядро округлой, лопастной или звездчатой формы (как у ядровых, так и у заболонных и спелодревесных пород) с проникновением в ветви, корни и выходом (по сердцевинным лучам) в трещины и раны.

Под давлением вырабатываемых газов в стволах деревьев происходит разрыв древесных волокон в радиальном направлении с образованием вертикальных трещин ствола и ран с истечением жидкости с запахом масляно-кислого брожения. В сбраживании выделяющейся жидкости принимают участие также многочисленные эндофитные и эпифитные сапрофитные бактерии (более полутора десятков видов), ассоциированные в зоне патологического ядра и пораженных тканей (Черпаков, 2015). «Текут» также сучки, развилки стволов и веток, развиваются мокрые гнили корневых систем. Механический разрыв происходит даже в самых вязких и плотных тканях древесины таких видов древесных пород как дуб, вяз, ясень, каштан и др. В пораженных тканях, развивается мягкая гниль «каротоворного» типа со слизью, некротизацией и мацерацией. В древесине происходит распад и размочаливание древесных волокон. Это касается также корней, семян, плодов, шишек, завязей, самосева и сеянцев, хвойных и лиственных пород. Внешние симптомы на деревьях – вдавленные (запавшие) некротические мокрые раны и трещины с разрывом стволов и ветвей, с потёками жидкости и слизи (у хвойных – засмолённые). У пораженных растений происходит усыхание крон с увяданием и побурением хвои и листьев. БВ проявляется в острой и хронической форме и заканчивается усыханием и гибелью древесного растения. У видов древесных растений отмечаются индивидуальные особенности в патогенезе и симптоматике.

Влияние вида (на другие виды, экосистемы включая лесную и агроценозы, здоровье человека). Биологическая вредоносность, полифагия возбудителя БВ – ключевой вопрос в проблеме охраны и защиты древесных растений, формировании искусственных лесных экосистем, лесокультурном деле, создании лесополос, декоративных посадок, работе лесных питомников, подборе и размножении посевного и посадочного материала.

Возбудитель БВ – уникальный суперполифаг, поражающий десятки видов деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород, а также травянистые однолетние и многолетние сельскохозяйственные растения, проявляющий также зоопатогенные свойства. Установленными хозяевами возбудителя БВ в России являются виды следующих родов: хвойных пород – Abies, Pinus, Picea, Larix, Taxus, Juniperus; лиственных пород – Ulmus, Fagus, Quercus, Castanea, Fraxinus, Phellodendron, Acer, Tilia, Carpinus, Populus, Betula, Juglans, Albizia, Euonymus, Cоrylus Malus, Pyrus, Prunus, Cydоnia, Crataegus, Vitis.

А.Л. Щербин-Парфененко выделял возбудителя БВ древесных растений также из травянистых растений – женьшеня, чемерицы и злаков. В сельскохозяйственной фитопатологии возбудитель и его формы является главным патогеном мягких «каротоворных» гнилей (bacterial soft rot) более 64 видов и многочисленных сортов овощных, плодовых и других сельскохозяйственных культур – морковь, салат, лук, перец, табак, томат, огурец, дыня, картофель, люпин, редис, репа, кактус, ананас, кукуруза, фасоль и другие. Сельскохозяйственный аспект деятельности и вредоносности возбудителя БВ – отдельная тема, имеющая свои специфические особенности.

В лесном хозяйстве России БВ признаётся как бактериоз № 1 по своей вредоносности и вовлеченности во все производственные процессы лесоэксплуатации и лесовосстановления, на всех стадиях онтогенеза древесных растений (Черпаков, 2017б). Массовые усыхания и распад древостоев в результате воздействия БВ происходит на всей территории России в лесной, и лесостепной зонах, в первичных и вторичных, пройденных рубками лесах, в лесных культурах, лесополосах лесопитомниках, городских лесах, парках и скверах, в заповедных лесных экосистемах.

Возбудитель БВ в своём развитии связан с десятками видов стволовых насекомых (Scolytidae, Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae и др.), а также клещей и нематод как векторов БВ, выживает в их желудочно-кишечном тракте, продукты жизнедеятельности возбудителя обладают зоопатогенными свойствами. Развитие БВ активизируется в процессе рефолиации после инвазий непарного шелкопряда, листоверток и других первичных насекомых. Возбудитель ассоциирован в сопряжённые бактериально-грибные популяции во всех патологических процессах связанных с развитием гнилей древесины, корней, загниванием семян, плодов, шишек, орехов, желудей и др. со многими дереворазрушающим грибами в т. ч. корневой губкой (Heterobasidion annosum), ксилемными грибами сосудисто-паренхиматозных патологий из родов Ophiostoma, Phytophthora, Fusarium, Cryphonectria и др.

Контроль численности. Пораженность БВ древесных растений на территории России учитывается в системе лесопатологического мониторинга осуществляемого региональными учреждениями ФБУ «Рослесозащита» и во многом зависит от компетентности лесопатологов. В системе лесного хозяйства, лесокультурного дела, деятельности лесопитомников, лесного семеноводства и лесной селекции отсутствуют разработанные ГОСТы по проверке посевного, посадочного, прививочного материала на бактериальную зараженность. Это касается также методов выделения плюсовых деревьев, отбора устойчивых форм и их клонирования.

Авторы Черпаков В.В., Морозова Т.И., Воронин В.И., Осколков В.А.

|

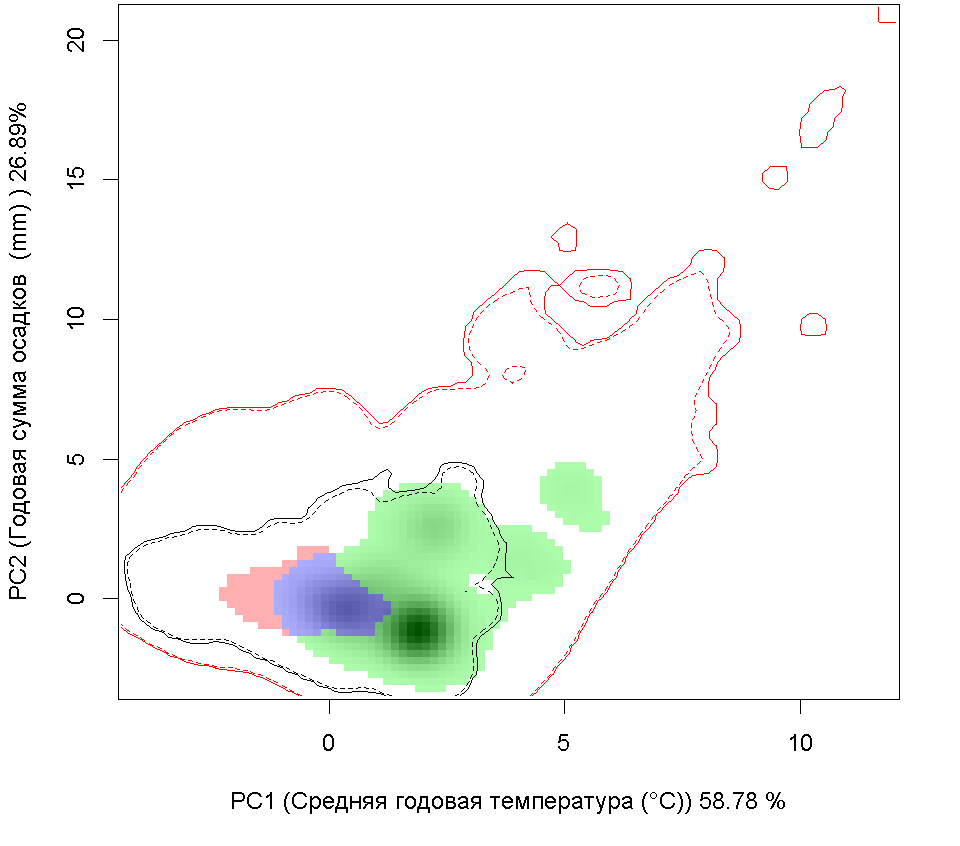

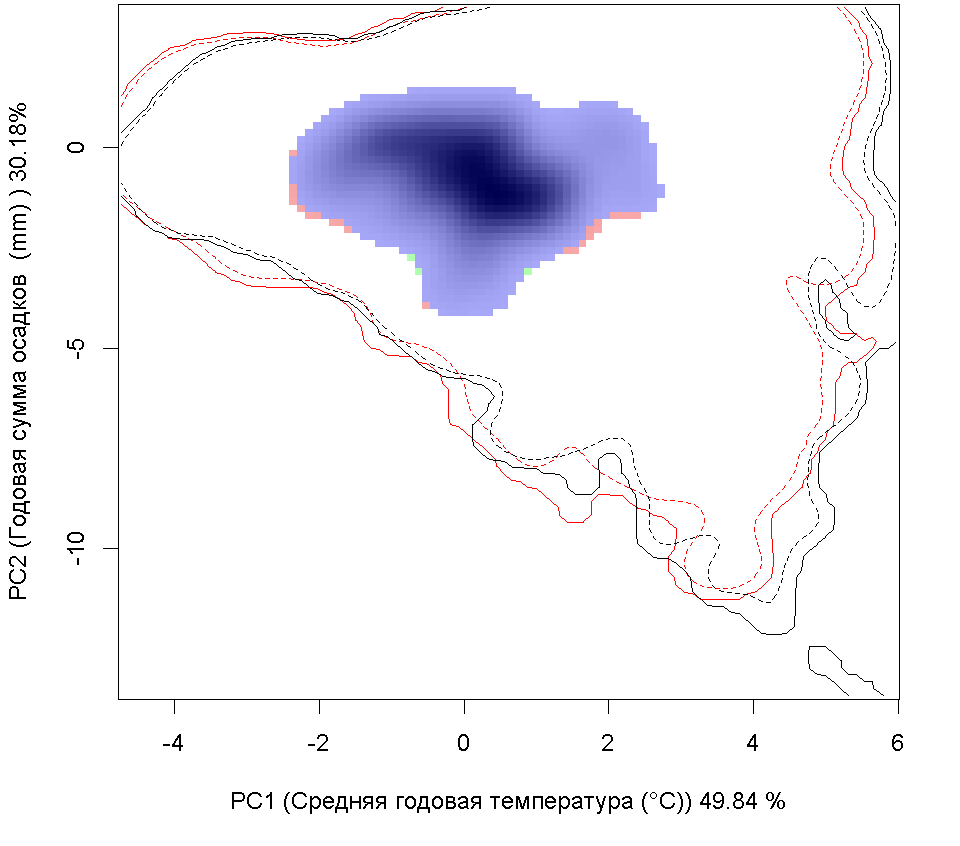

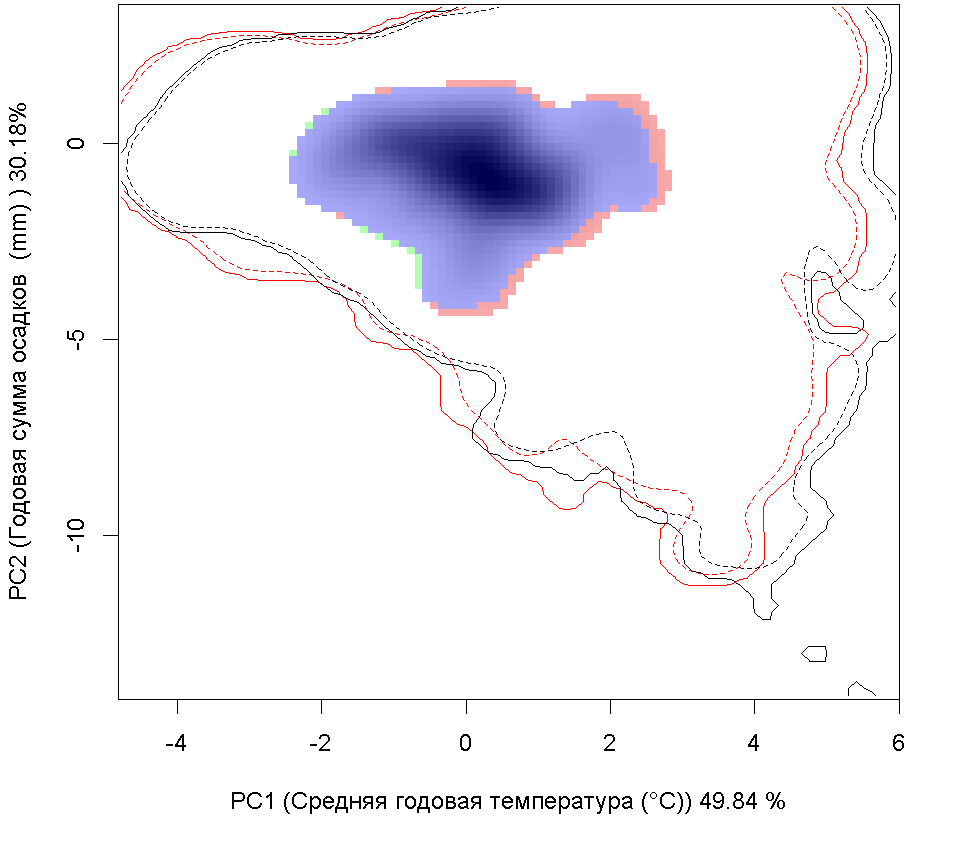

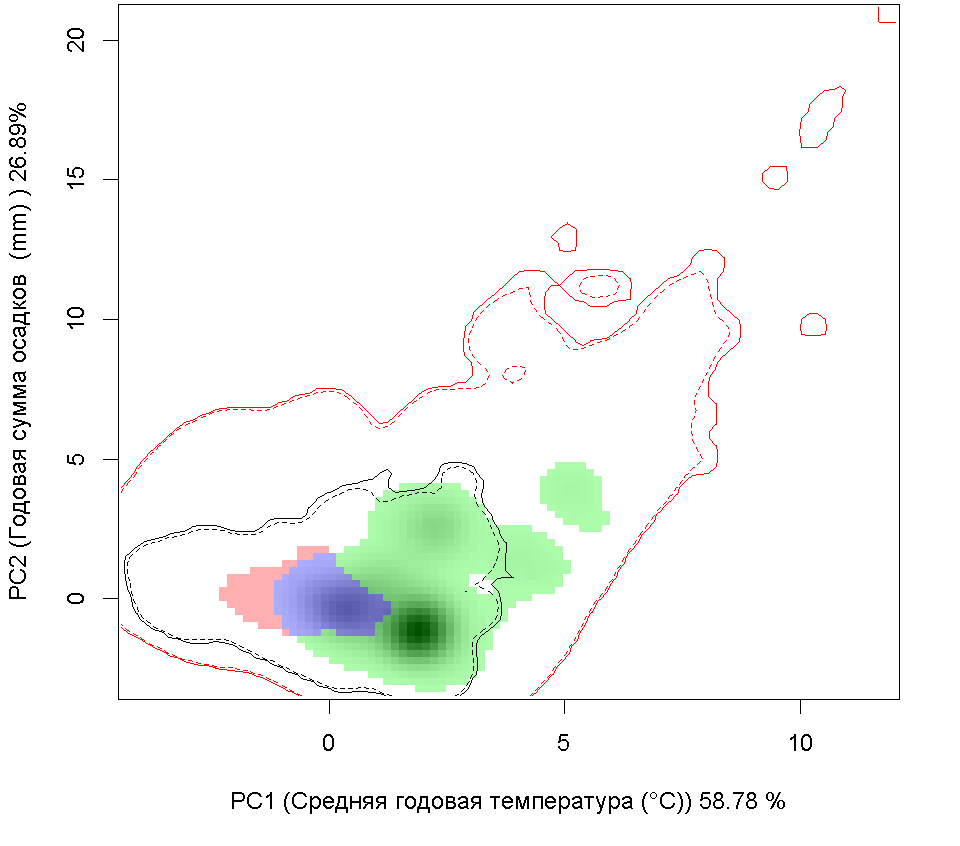

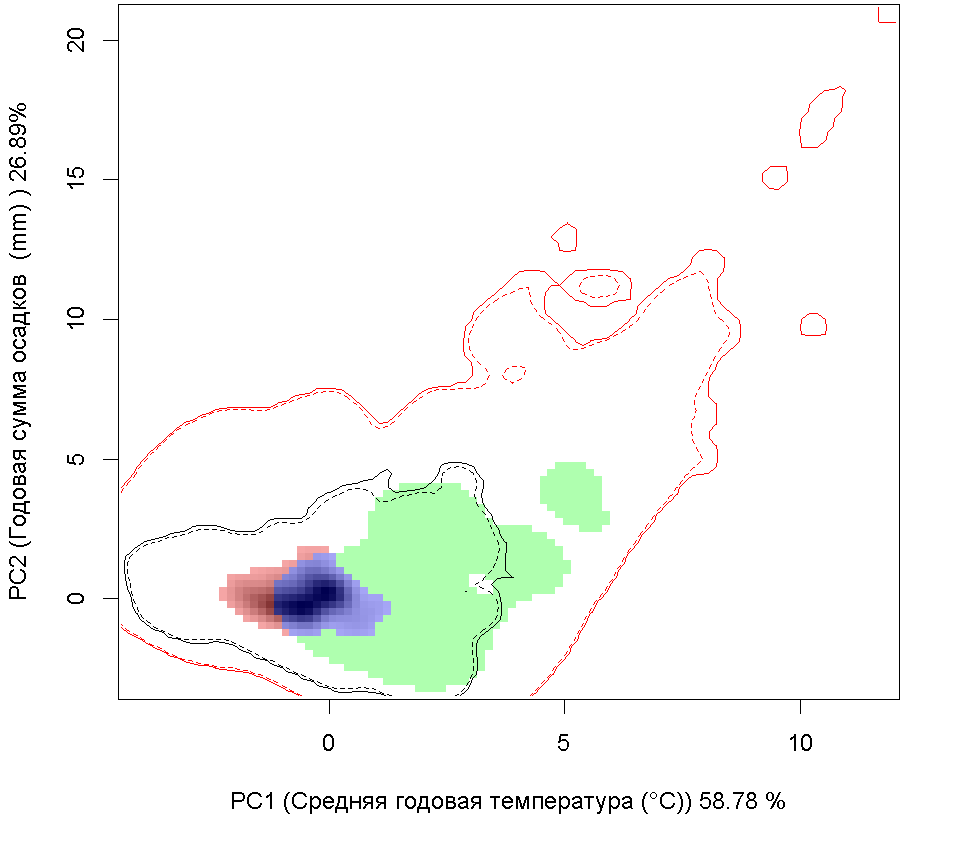

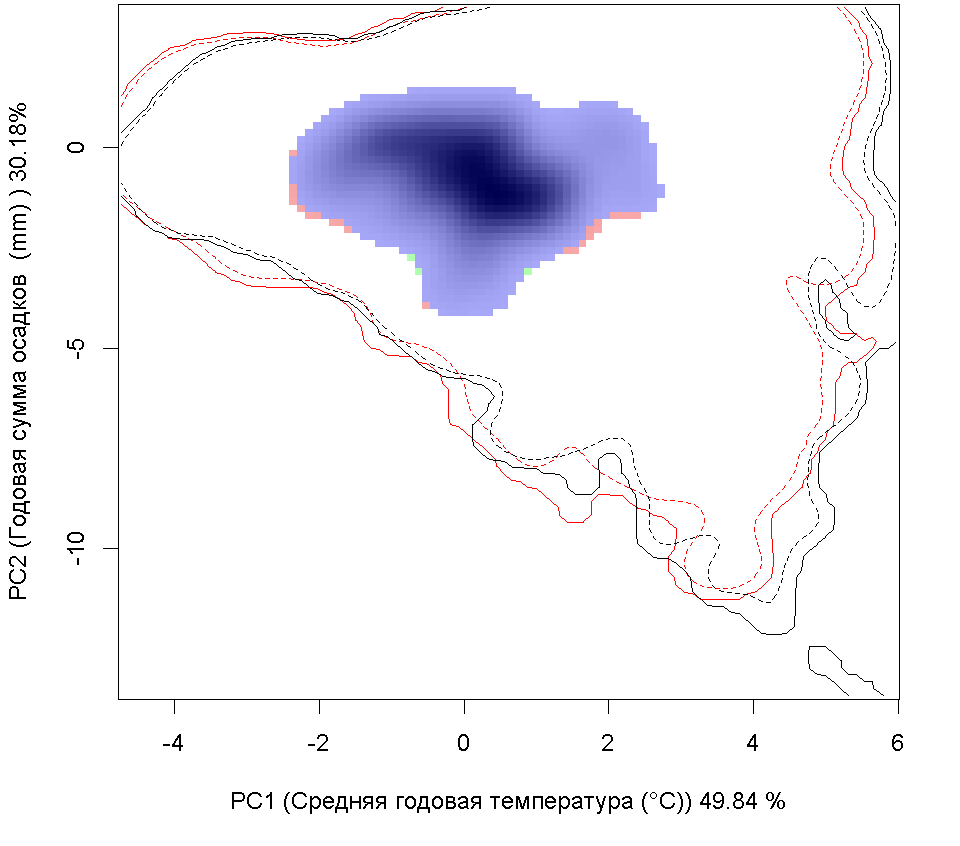

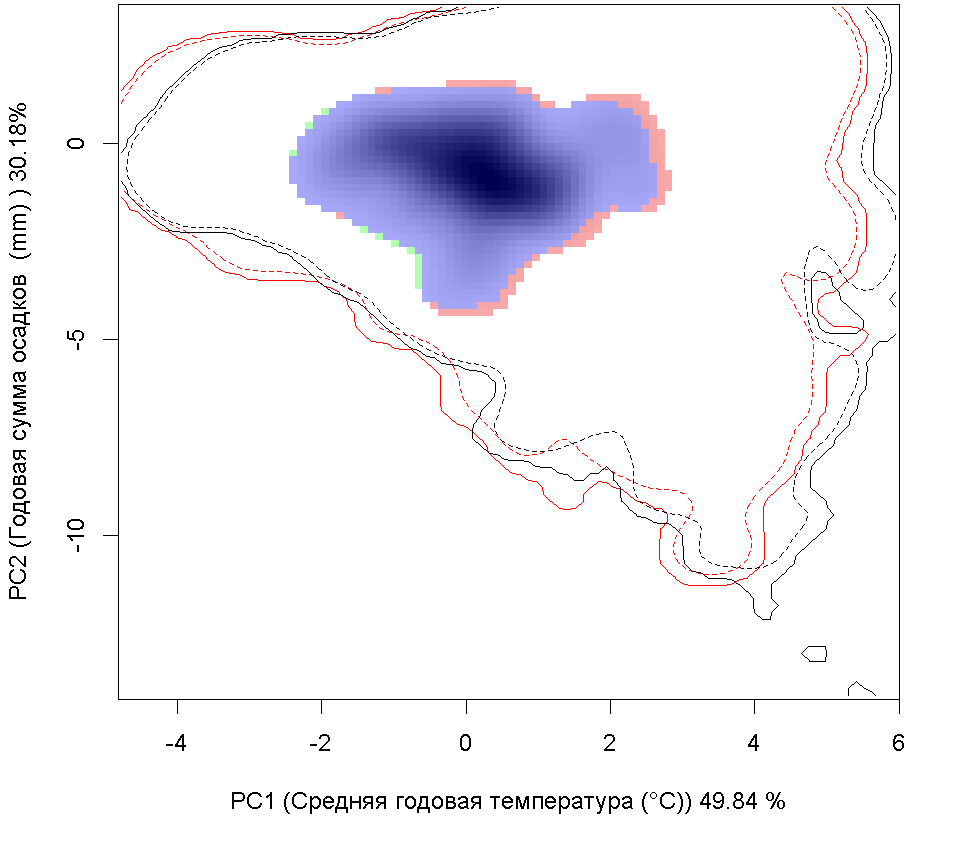

Графическое представление перекрывания ниш нативной и инвазионной частей ареалов, а также при сценариях изменения климата

|

|

Текущий климат

|

|

Нативная часть

|

Инвазионная часть

|

|

A A

|

B B

|

| Графическое представление перекрывания ниш нативной (A) и инвазионной (B) частей ареалов вида, где сиреневый цвет – зона стабильности, розовый цвет – зона расширения, зеленый цвет – зона «неиспользования». Сплошные и пунктирные линии показывают 100% и 90% области доступной среды в нативной (черные линии) и инвазионной (красные линии) частях ареалов, которые использовались для анализа перекрывания ниш. |

|

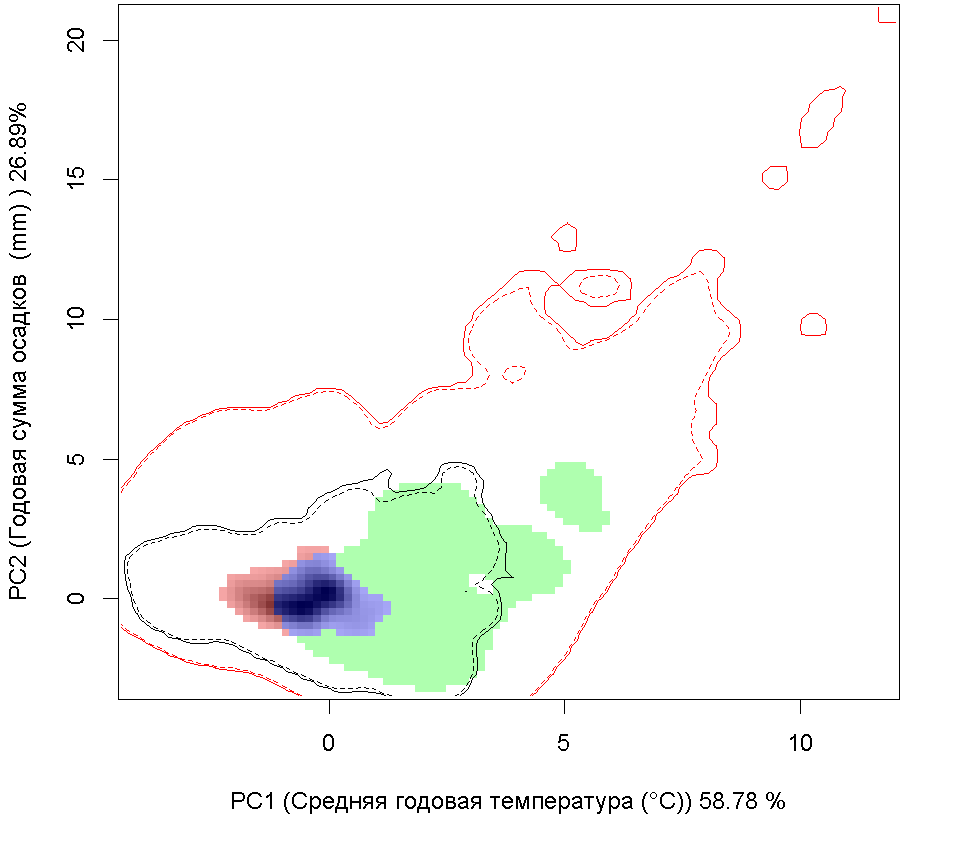

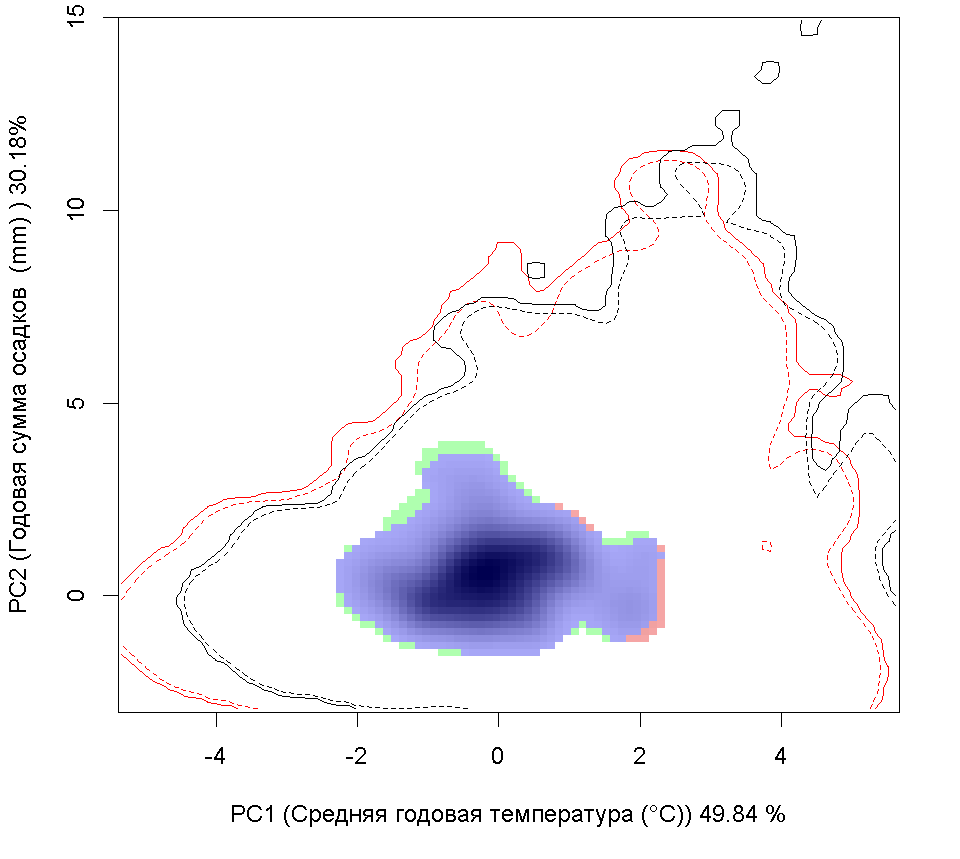

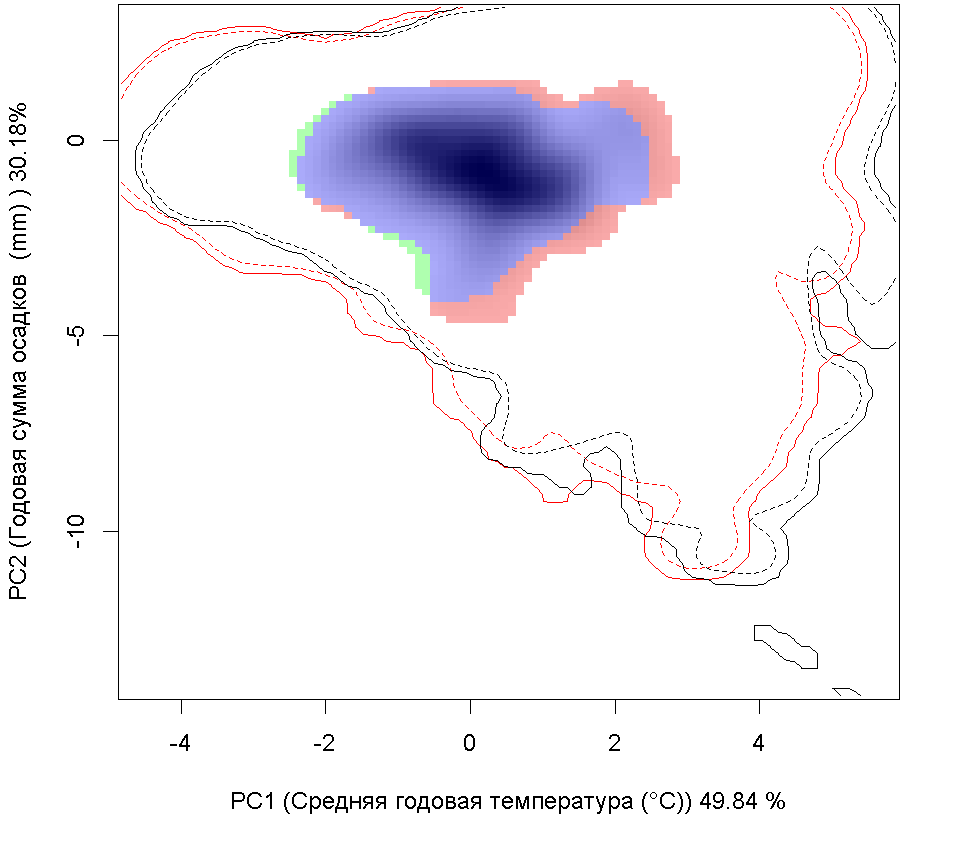

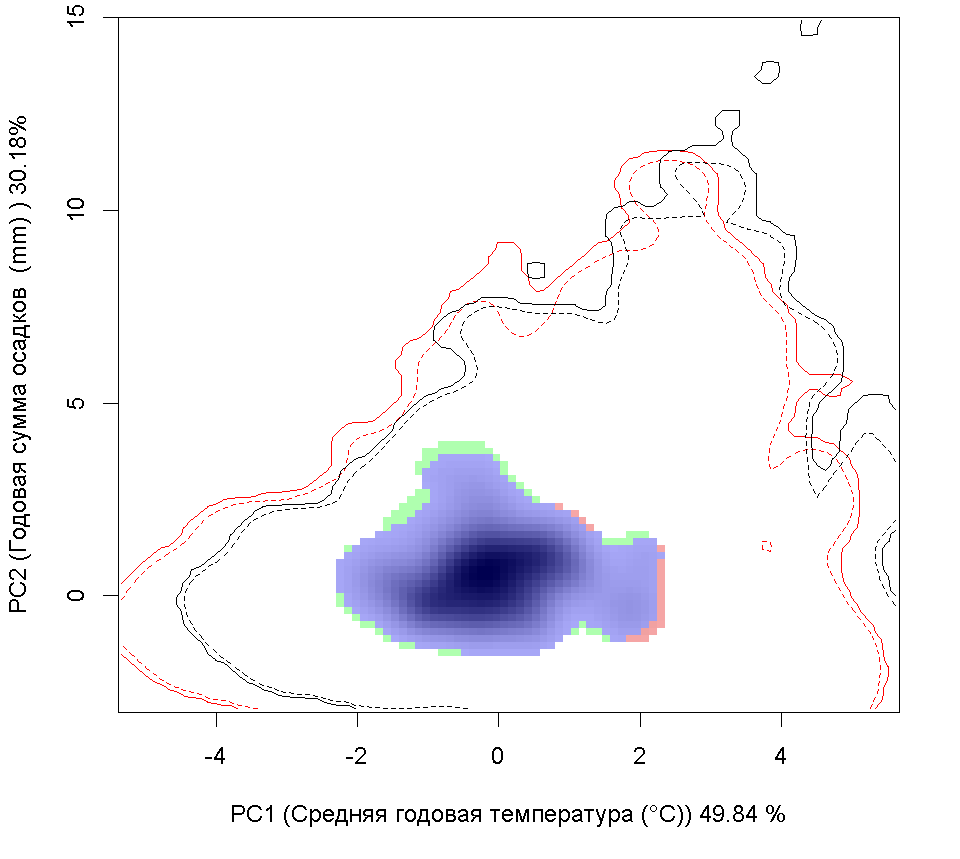

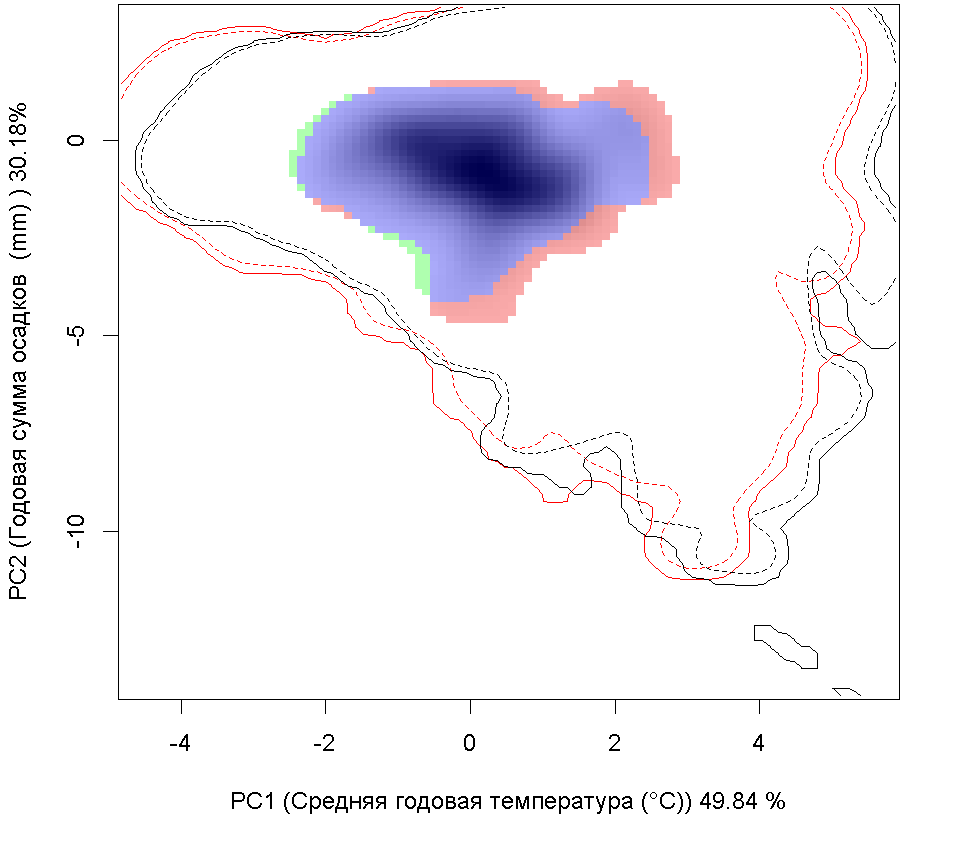

Сценарии изменения климата

|

|

RCP26

|

RCP45

|

|

C C

|

D D

|

|

RCP60

|

RCP85

|

|

E E

|

F F

|

| Графическое представление перекрывания ниш в условиях текущего климата и при сценариях его изменения - (C) RCP26; (D) RCP45; (E) RCP60; (F) RCP85. |

Литература

- Черпаков В.В. Особенности вредоносности бактериозов древесных растений в связи со специализацией возбудителей// Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы 9-й Международной конференции. 19–24 октября 2015 г. Минск – Москва – Петрозаводск. Минск: БГТУ. 2015. С. 242–245.

- Черпаков В.В. Исследование патогенных свойств бактерий «мокрой древесины // Актуальные проблемы лесного комплекса. Брянск: БГИТА, В.41. 2015. С. 158 –163.

- Черпаков В.В. Лесохозяйственная деятельность как фактор развития эпифитотий бактериозов древесных растений // Эпидемии болезней растений: мониторинг, прогноз, контроль. Матер.междунар. конф. Большие Вяземы, Московской области. 13-17 ноября, 2017а. С. 159–164.

- Черпаков В.В. Этиология бактериальной водянки древесных растений // Изв. Санкт–Петербургской лесотех. акад. 2017б. В.220. С. 125–139.

- Щербин-Парфененко А.Л. Бактериальные заболевания лесных пород. М.: Гослесбумиздат. 1963. 148 с.

- Щербин-Парфененко А.Л. Голландская болезнь и меры борьбы с нею // В защиту леса. № 5. 1938. С. 41–46.

- Alizadeh M., Moharrami M., Rasuoli A.A. Geographic information system (GIS) as a tool in the epidemiokogical assessment of wetwood disease on elm trees in Tabriz, Iran // Cercetari Agronomice în Moldova. 2017. V. L. № 2 (170). Р. 91–100.

- Carter J.C. Wetwood of elms. Bull Illinois Nat Hist Surv. 1945. V. 23: P. 401–448.

- Lagerberg T. Barrtgradens Vattved. [Wetwood in conifers] Sven // Skogsvards Foreningens Tidskr. 1934. V. 33. № 3. P. 177–264.

- Sano Y., Fujikawa S., Fukazawa K. Detection and features of wetwood in Quercus mongolica var. grosseserrata// Trees. 1995. V. 9, Is. 5. P. 261–268.

- Ward J.C., Pong W .Y. Wetwood in Trees: A Timber Resource Problem. Report PNW – 112 .United States Department of Agriculture Forest Service Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station General Technical. August 1980. 57 р.

A

A B

B C

C D

D E

E F

F