Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Иститут проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова

Российской академии наук

14 мая 2018 года исполняется 85 лет со дня рождения Юлия

Александровича Лабаса (1933-2008), талантливого российского биолога,

более 20 лет проработавшего в Институте проблем экологии и эволюции

им. А.Н.Северцова (ИПЭЭ) РАН. Он родился в Москве, но много лет

прожил в Ленинграде, учился в аспирантуре в Институте физиологии им.

И.П.Павлова АН СССР у известного физиолога А.Д.Слонима. Защитив

кандидатскую диссертацию, Юлий Лабас сменил свою «научную

ориентацию» со сравнительной физиологии на общую биологию и

перешел на работу на Беломорскую биостанцию Зоологического института

(ЗИН) АН СССР. В 1983 г. он вернулся в Москву и стал сотрудником

ИЭМЭЖ АН СССР (ныне – ИПЭЭ РАН). Последние годы жизни он

работал в Институте биохимии им. А.Н.Баха (ИНБИ) РАН. Биография

Ю.А.Лабаса подробно изложена в статье М.Д.Голубовского «Необычайно

одаренная личность» (Природа. 2009. № 5. С. 72-80.

(http://www.gyabl.com/Almanac_4/Papers/2009Gol_Labas.pdf).

Юлий Лабас действительно был уникальной личностью.

Феноменально одаренный, невероятно интеллектуально развитый,

обладавший сверхпамятью, он был способен аккумулировать

энциклопедические знания и буквально «фонтанировал» идеями. Казалось,

его научные интересы не имеют границ. В противовес широко

распространенной точке зрения, что все открытия, якобы, совершаются

только в молодости, у Юлия Лабаса самым плодотворным было как раз

последнее десятилетие жизни. В эти годы его научные интересы

концентрировались главным образом на изучении физиологии и биохимии

водных беспозвоночных и рыб, на молекулярной и клеточной биологии.

Юлий Александрович успел опубликовать (вместе со своими соавторами)

большое количество статей, в том числе в самых престижных

международных изданиях. Его крупнейшее достижение – открытие

цветных флуоресцирующих белков в кораллах. Гены этих белков были

клонированы в совместном исследовании с группой молекулярных

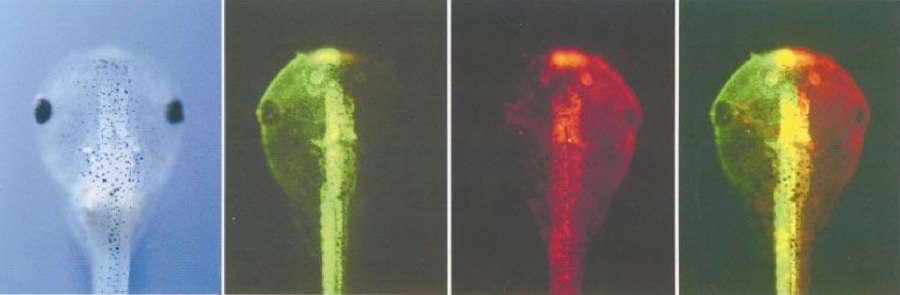

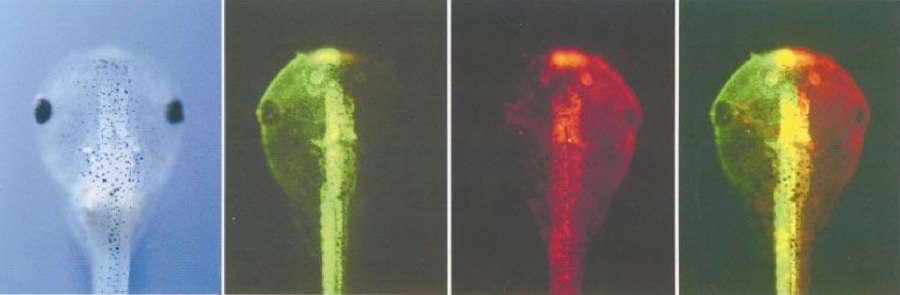

биологов ИНБИ и ИБХ РАН. В блестящем и остроумном эксперименте в

оплодотворенную икринку лягушки на стадии бластулы в две из восьми

клеток - правый и левый дорзальные бластомеры - была

микроинъецирована синтетическая мРНК красного и зеленого белков,

соответственно. Затем на стадии головастика (одна неделя развития) были

сделаны фото (головастик сфотографирован со спины, передним концом

вверх), слева направо: в белом свете; в синем монохромном свете

(выявляющем зеленую флуоресценцию); в зеленом монохромном свете

(выявляющем красную флуоресценцию); и в обоих цветах

последовательно (Matz M.V., Fradkov A.F., Labas Y.A., Savitsky A.P.,

Zaraisky A.G., Markelov M.L, Lukyanov S.A. Fluorescent proteins from

nonbioluminescent Anthozoa species // Nature Biotechnology. 1999. V. 17.

No.10. P. 969-973). Как видно, из икринки вырос двуцветный головастик с

желтой продольной линией по оси симметрии!

Хотя в цитируемой статье фамилия Юлия Александровича стоит на

скромном третьем месте, и первый автор (Михаил Мац), и последний

(руководитель работы, будущий академик РАН Сергей Лукьянов)

неоднократно отмечали (и на русском, и на английском языках), что

открытие стало возможным только благодаря блестящим идеям

Ю.А.Лабаса. В дальнейшем на основе этих белков путем генно-

инженерных манипуляций был создан целый набор флуоресцентных

меток, роль которых в современной и будущей экспериментальной

биологии (и, в частности, онкологии) невозможно переоценить. Благодаря

этим публикациям Ю.А.Лабас вошел в элитную группу Российских

биологов, имеющих индекс цитирования выше 1000. Думаю, что в этом

списке, представленном в основном членами различных академий, он –

единственный кандидат наук...

Помимо всего прочего, Ю.А.Лабас был превосходным рассказчиком

и популяризатором науки. Он опубликовал (вместе со своей аспиранткой

Анной Гордеевой) несколько статей в «Природе» (Лабас Ю.А., Гордеева

А.В. Неразгаданная Дарвином биолюминесценция//

Природа. 2003. №2. С.25-31. – Лабас Ю.А., Гордеева А.В.,

Фрадков А.Ф. Флуоресцирующие и цветные белки //

Природа. 2003. №3. С.33-43. - Лабас Ю.А., Гордеева А.В.,

Наглер Л.Г. Незримое одеяние голых тварей // Природа.

2006. №12. С.3-10). Одна из этих статей была удостоена премии на

ежегодном конкурсе РФФИ. Он также автор двух книг: «Когда я был

большой» (серия: «От первого лица: история России в воспоминаниях,

дневниках, письмах»), М.: «Новый хронограф», 2008, 1 -е изд., 2016, 2-е

изд., 320 стр.; и «Этот безумный, безумный мир глазами зоопсихолога»,

М.: «Новый хронограф», 2011, 410 с. Первая из этих книг – мемуарная,

есть ее он-лайновая версия, доступная также и для скачивания (часть 1:

http://docs.podelise.ru/docs/index-2031.html ; часть 2:

http://ru.znatock.com/download/docs-1301/1301.doc ), и я настоятельно

рекомендую всем, кто интересуется нашей недавней историей, ее

прочитать – не пожалеете!

Вторая книга также содержит небольшой мемуарный фрагмент, не

вошедший по каким-то причинам в первую книгу, и обширную научно-

художественную прозу, написанную Ю.А.Лабасом совместно с

И.В.Седлецким в 1992 году и посвященную этологическому подходу к

пониманию поведения отдельной личности и человеческих масс ( http://thefifth-way.narod.ru/etolog ).

Она вышла через 3 года после кончины Юлия

Александровича и почти через 20 лет после ее написания тиражом 500 экз.

За это время его коллега по ЗИНу В.Р.Дольник, на публикации которого в

журнале «Природа» и в других изданиях часто ссылаются в своей

рукописи Лабас и Седлецкий, успел выпустить книгу «Непослушное дитя

биосферы»; эта книга выдержала уже 5 изданий, и ее суммарный тираж

составляет, наверное, несколько десятков тысяч экземпляров! Имеется и ее

сетевая версия. К тому же книга Виктора Дольника богато и талантливо

иллюстрирована. Она, без преувеличения, стала настольной книгой всей

нашей интеллигенции; на нее, например, часто ссылаются участники

дискуссий на телеканале «Культура». Более того, за это время вышли и

другие интересные книги на эту тему – Марины Бутовской, Евгения

Панова, Александра Маркова… Многое из того, о чем пишет Лабас, или

уже устарело, или хорошо известно из этих книг. Если бы эта рукопись

Юлия Лабаса и Игоря Седлецкого была опубликована в те годы, то есть, в

начале девяностых – она произвела бы фурор и вызвала споры, не меньше,

чем книга Дольника. Тем не менее, книга Лабаса и сейчас, несомненно,

представляет определенный интерес, так как содержит много глубоких,

оригинальных мыслей и неожиданных ассоциаций. Весьма актуально в

конце второго десятилетия ХХI века звучат, например, следующие,

пропитанные горечью, строки, написанные, напоминаю, более четверти

века назад:

«Разве десятки миллионов наших соотечественников в настоящий

момент не убеждены, будто наша страна распалась и мы дошли до полной

нищеты исключительно потому, что, в кои-то веки, власть у нас – не

самозваная, а, хотя бы отчасти, нами же самими и избранная? Разве эти

десятки миллионов не верят, что нет для нашего народа хуже напасти, чем

ответственность за собственную судьбу? Лучше уж Батый, Грозный,

Гитлер, да кто угодно, но только не проклятая свобода?

Возле Спасской башни гремит тысячеглоточный хор: «Сталин-отец!»

Что это такое? Разве не паралич воли, не патологическая покорность и

внушаемость, не форма массового безумия?»

А вот что пишет Ю.А.Лабас в этой книге о более

близкой мне проблеме исследований мозга. «Если бы

некие пришельцы-инопланетяне в начале ХХ века

доставили на Землю компьютеры, то земляне никакими

известными в то время методами не разгадали бы тайну

их устройства, поскольку перед собой имели бы лишь

готовые приборы и не представляли всей предыдущей многолетней

культурно-информационной истории и целей их создания… Природа,

создавая всё более сложные нервные системы, шла своим эволюционным

путем, и уровень понимания наукой работы мозга даже в наши дни

продолжает оставаться примитивным. Аналогия с компьютером остается

аналогией… Нервные клетки и их связи устроены совсем не так, как

микромодули компьютера, и совершенно по иному принципу

взаимодействуют. Программы, по которым работает мозг, составлялись

эволюцией, и мы, пытаясь их понять, часто упираемся в глухую стену. Не

исключено, что эта стена не будет пробита никогда».

Сын знаменитого художника, сам знаток литературы и искусств,

необычайно интересный собеседник, блестящий, остроумный человек...

Уже 10 лет, как его нет с нами, и остро ощущается, что жизнь без него

стала гораздо скучнее…

В.М.Ковальзон,

доктор биологических наук,

главный научный сотрудник ИПЭЭ РАН

|